ХГМ - Рассказы

Счастье - миниатюры, 05.08.2025 06:51

Со Степкой рассматривали облака — сегодня они скучные, ни на что не похожи.

Надоело просто валяться, подполз к Степке:

— Степка! А ты счастливый? Только честно!

— А ты?

— Я первый спросил! Какое у меня счастье, я еще маленький.

Степка смеется:

— Несчастный?

Я задумался. Ведь сам предложил — всё по-честному.

— По-разному…

— Это как? — Степка не смеется, Степка слушает.

— Мамка с папкой поругают — какое тут счастье. К бабушке сбегу — у нее счастье.

Молчим.

— А ты, Степка, куда сбегаешь? За счастьем…

— К тебе бегу, — несерьезный Степка вскочил, схватил меня в охапку, бежит к речке, орет — кругом счастье!

СкрытьСон - миниатюры, 04.08.2025 13:07

Сегодня ночью во сне я вновь оказался на дороге, ведущей в небытие. По этой дороге идут умершие.

Я раньше рассказывал, что на ней стали ставить торговые палатки в ожидании большого потока людей.

Сегодня я увидел, что многие палатки стали разбирать. Я здорово обрадовался — поток людей уменьшится.

На месте этих палаток идёт большущая стройка. Я очень надеюсь, что она не связана с торгами.

Я раньше и сегодня подходил к продавцам, уж очень хотелось узнать, что может купить умерший в этих палатках.

Возможность покупать я связал с молитвами об умерших.

Но мне сказали, что я не могу стать покупателем, я на этой дороге лишь любопытный, и стоит выяснить, что и кто допустил меня сюда.

Несколько продавцов окружили меня явно для разборок. Тут появились животные: собаки, кошки, неведомые мне зверюшки, прилетели птицы. Они встали между мной и продавцами.

«Во оно как», — услышал я, и все стали расходиться. Один продавец, с акцентом, крикнул: «Всё лучшее у меня возьми».

Я кричу: «А что у тебя?»

— Ай, хитрец, будешь на дороге, всё отдам. Ступай с миром.

Я проснулся.

Лес, овраг, заросший одуванчиками. На краю оврага сидит маленькая девочка. В руках одуванчик, она отрывает парашютики — гадает.

— Я никогда не видел, чтобы так гадали.

Она смеётся: «Одуванчики разные, вот до этого у него было 192 семечки. А ведь здорово, правда?»

— Ты что такой серьезный?

— Семечки? — спрашиваю.

— Парашютики, ты же сам так сказал.

— Я не говорил…

— Говорил. Никакой разницы, вслух или нет. Всё равно слышно.

Ромашку оборвали, да не поверили ей.

Одуванчик, во, смотри сколько, и погадала и рассадила.

Просыпайся, у тебя кошка в окно просится.

Просыпаюсь, действительно, кошка сидит на подоконнике, ждёт, когда впущу. Открываю, она заходит, стучит каблучками красных сапожек. За ней кот в черных сапогах, снимает котелок, кланяется: «Разрешите войти».

Кот увеличился до моих размеров, в смокинге, галстук. Из кармашка уголок белого платка. Я всматриваюсь, кот усмехнулся: «Это платок, а вы ожидали увидеть куриную кость?»

Я отвернулся (неудобно как-то получилось), увидел кошку, она занялась сапожками, язычком облизывает их.

Кот смотрит на меня с усмешкой, говорит с иронией: «Несовместимо? Юноша, я многое видел за свою жизнь. Несовместимость выдумана, поверьте мне. А прожил я много — вечность».

Подходит к кухонному столу (практически всё, поверьте, даже космического масштаба, решается на кухне), достает из кармашка огромную книгу. С одного края опаленная, да сильно. Много листочков вложены в ней.

— Да, да, у нее нелёгкая судьба. Ее пытались и сжечь, каждый норовит вырвать. И топили ее, и ножки шатающихся тронов подпирали…

— Жалуются на вас. Гуляете по мирам, мыслите не по стандартам.

Что скажете?

— Да я не знаю. Я же не специально.

— Специально ни у кого не получается. Всё должно естественным.

— Тогда, тогда у меня всё естественно. — Стараюсь говорить тихо, серьезно.

Кот смотрит на меня, перелистывает странички книги, листочки, когда-то кем-то вырванные, аккуратно вкладывает, согласно нумерации.

— Документы есть (ударение на «у»)?

— Паспорт.

— Показывайте.

Я достаю паспорт, даже не паспорт, а какую-то призмочку. Внутри огонек, а сама как из хрусталя, все грани из таких же призм. И в каждой огонек живой.

Кот берет мой документ в лапы, рассматривает: «Да, возраст, вы старше меня будете. Почему же не предъявляете? И вопросов бы не было».

— И ответов не было бы, — отвечаю.

— Согласен. Разрешите откланяться.

И кошке: «Пошли».

— Нет, я с ним. Остаюсь.

— Тогда сапожки-то сними.

Я тут же попадаю на Полянку. Девочка подходит к Мужчине и Женщине: «А с котёнком можно? Если нет, можно я тогда уйду?»

— А если нельзя, правда уйдешь? — спрашивает Мужчина.

— Уйду, даже не просите, всё равно уйду.

Женщина смеётся: «Конечно можно».

Девчушка убегает радостно.

Я беру друзей за руки: «Даже спасибо не сказала…»

Друзья смеются, приподнимают за руки, раскачивают и отпускают руки.

Я лечу. Огни, огни, я всматриваюсь в них — звёздочки.

И слышу зов: «Домой!»

СкрытьДругая Проба пера - стихи, 21.02.2025 19:55

Времён река, где сумрак плетью вьётся,

Судьба-змея то плачет, то смеётся.

И в шепоте минут, что мир терзают гордо,

Забвенье с памятью ведут свой танец колкий.

Меж сном и правдой, хрупкой и бессильной,

Душа танцует в пустоте могильной.

Миры мерцают, отблеск свой теряя,

В безмолвии паденья, не сверкая.

Внутри души горит познанья пламя,

Меж берегами жизни, меж мирами.

Жизнь, смерть — спираль, навеки сплетены туго,

И полёт миров — завеса для супруга.

В лучах комет, в падении безмерном,

Миры качнулись, истины открыв дверцу.

И дух взлетает, фениксом восстав вновь,

Над хаосом вселенным, являя радость и любовь.

СкрытьПроба пера - стихи, 21.02.2025 19:54

В пучине лет, где тьма, как саван, пала,

Судьбы весы качнулись величаво.

В биении дней, что миру дарит жало,

Тень со светом спят, и спор их — лукаво.

Меж явью зыбкой и тюрьмой забвенья,

Душа блуждает в безграничном беге.

Весы плывут, теряя отраженья,

В паденье звезд, в молчащем, мертвом снеге.

В ударе сердца — истины зерно,

В небесном своде, меж краями мира.

Жизнь, смерть — виток, навеки сплетено,

Весов полет, где вечность — лишь куртина.

В сиянье звезд, в паденье грозном, диком,

Весы качнулись, тайны обнажая.

И дух взмывает, словно феникс ликом,

Над хаосом миров, восторг являя.

СкрытьЗавтра новый день - миниатюры, 29.12.2024 06:44

Пустыня, страшная жара, я стою за прилавком киоска. В киоске много много различных напитков.

На прилавке большой ценник — енот держит плакатик — просто так.

Мимо проходят люди, много людей.

И, вот разговоры:

— Прикольный мираж

— На всём зарабатывают

— Не ходи, говорят же — мираж

— А в чем прикол?

— Гуманоиды

— Уроды

…

Все проходят мимо.

Я кричу, зову друзей, их имена

Все проходят мимо.

Слышу голос из толпы: — Ты что там один, иди к нам

Я не закрываю киоск, я иду домой, на Полянку. Рядом, прижавшись к ноге, идёт енот.

Завтра новый день. Я буду снова стоять за прилавком. Я буду надеяться…

СкрытьГвоздь - миниатюры, 12.11.2024 05:13

Я помню как родился, меня ковал кузнец.

Рядом бегал мальчишка. Он тоже хотел кузнецом.

Но война..

Пришел пожар, кузница сгорела.

Народ в трепье нашел меня.

Кочевал я долго.

Мои соседи — гвозди, проволоки кусок,обрывки газет и даже денег.

Однажды был врачом: удалял занозу у девчонки.

Пролежал на прилавке я не долго. Мужичок в цилиндре смахнул меня в карман.

В кармане труха из семечек, кусочки сахара, завёрнутые в билетик.

Был обматерен, когда вынимаясь из кармана уколол я мужичка.

И он во злости выкинул меня.

Познакомился с мышами, даже крыса пробовала на вкус.

Живой, немного ржавчиной покрылся, но всё равно я пригодился.

Нашел меня мальчишка.

Я стал ему карандашом.

Корабли, собачки, солнышко и даже ругательское слово.

Всё это смог я нарисовать.

Вы скажите — мальчишка.

Не буду спорить, давайте скажем — вместе.

Скажу вам честно — сильно затупился.

Дерево я брал легко, но стены…

Теперь прибит к стене. Не как все — гораздо ниже.

Приходит малышня, одежды скинув на меня.

Гвозди, что повыше, меняются часто, гнутся.

Шубы, пальто, им тяжело.

Мне полегче.

От детских одежд я заблистал, ржавчина пропала.

И вот очередной картуз,

И далёкий смех.

Я живу в театре и часто слышу

«А теперь гвоздь программы!»

Не про меня,

на мне картуз.

Детский.

Скрыть2025.03.13

— Зашёл на огонёк.

— Что? Куда ты зашёл?

— Это выражение такое. Оно ещё не скоро будет.

— Красиво, а ещё? Которое не скоро…

Гость сорвал яблоко, надкусывает, причмокивает. Слово «гость» тоже из будущего. Но мы-то его знаем.

— Муж и жена одна…

— Что одна?

— Неважно.

— Как здорово — муж и жена одна, неважно.

Гость усмехнулся.

— А почему ты ешь плоды с этого дерева? Их нельзя есть.

— Кто сказал? На дереве нет указателей.

— Указателей? Это тоже от «не скоро»?

— У «не скоро» много интересного.

— Они вкусные?

— Горькие. Но есть можно.

Скрыть2025.02.21 - Весы Судьбы

В пучине лет, где тьма, как саван, пала,

Судьбы весы качнулись величаво.

В биении дней, что миру дарит жало,

Тень со светом спят, и спор их — лукаво.

Меж явью зыбкой и тюрьмой забвенья,

Душа блуждает в безграничном беге.

Весы плывут, теряя отраженья,

В паденье звезд, в молчащем, мертвом снеге.

В ударе сердца — истины зерно,

В небесном своде, меж краями мира.

Жизнь, смерть — виток, навеки сплетено,

Весов полет, где вечность — лишь картина.

В сиянье звезд, в паденье грозном, диком,

Весы качнулись, тайны обнажая.

И дух взмывает, словно феникс ликом,

Над хаосом миров, восторг являя.

Времён река, где сумрак плетью вьётся,

Судьба-змея то плачет, то смеётся.

И в шёпоте минут, что мир терзают гордо,

Забвенье с памятью ведут свой танец колкий.

Меж сном и правдой, хрупкой и бессильной,

Душа танцует в пустоте могильной.

Миры мерцают, отблеск свой теряя,

В безмолвии паденья не сверкая.

Внутри души горит познанья пламя,

Меж берегами жизни, меж мирами.

Жизнь, смерть — спираль, навеки сплетены туго,

И полёт миров — завеса для супругов.

В лучах комет, в падении безмерном,

Миры качнулись, истины открыв дверцу.

И дух взлетает, фениксом восстав вновь,

Над хаосом вселенным, являя радость и любовь.

Скрыть2024.12.27 - Чтобы душа не уснула - Стихотворение

— Скажи, почему ты приходишь болью?

— Уберегаю от боли духовной

— Скажи, что ты чувствуешь, когда заволакиваешь небо?

— Я прячу небеса от боли земной

— Скажи, что чувствуешь, когда закрываешь солнце?

— Я его укрываю, чтобы отдохнуло

— Скажи, кто ты, у тебя есть имя?

— У много имён, одно из них — твое. Я тот, кто играет на струнах твоей души

— Но зачем?

— Чтобы душа не уснула

СкрытьРазговор с батюшкой - миниатюры, 03.02.2024 19:21

Мне сегодня приснился батюшка. Он спросил строго: добро или зло творишь ты?

Я честно ответил: я не знаю, батюшка.

Батюшка обошёл вокруг меня: если я скажу что добро творишь, уверуешь?

Я ответил: прости, уверую, но буду всё равно сомневаться.

Почему? — батюшка смотрит мне прямо в глаза.

— По людям смотрю. Ругаются, спорят, обвиняют.

— Им более веришь, чем мне.

— Прости, батюшка, я не мерил.

— А если скажу, что зло творишь, поверишь?

— Поверю, батюшка. Больше поверю. Даже сомневаться не стану.

— По людям смотришь?

— Нет, батюшка, по себе смотрю. Сомнения мои, что болячки.

— Одно худое слово и в попять?

— Прости, батюшка, моему сомнению не засохнуть на корню.

— Слаб ты в вере своей. Худое слово тебе дороже.

— Оно же не просто так сказано.

— Непросто. Но чтобы найти самородок, сколько руды пройдёт через тебя.

— Батюшка, скажи, доброе ли худое?

— Отрок! Не хочешь ли ты мне одну из сторон выбрать?

— Нет, просто, да я не знаю, просто.

— Нет гладких дорог в Дом Господний. И в Рай нет. В гору тяжело идти.

— Спасибо, батюшка.

— Сомнение тобой говорит. Начни сам отвечать. Я к тебе пришёл, а не к твоим печалям.

СкрытьПешка - миниатюры, 28.01.2024 19:30

Я сегодня во сне играл в шахматы с шахматным Королём. Болтали о жизни и Король оказывается очень сильно завидует Королеве, точнее её свободе. Он рассказывал так печально, что я, чтобы поддержать его, открыл ему «страшную тайну», что Королева при всём своём желании не может ходить «конём». Он мне не поверил и сказал, что я совсем не разбираюсь в женщинах.

Тут уже я огорчился. И на Короля, что не поверил мне, и на себя, потому что поверил Королю.

Я шёл по длинному коридору, линолеум что доска шахматная. Навстречу припрыгивая и чему-то радуясь бежала девочка.

Она «врезалась» в меня, рассмеялась и протянула руку:

— Пешка.

Я растерялся, отвечаю с обидой:

— Почему пешка? Просто я…

— Я Пешка, а тебя, ой, вас, я не знаю. Давай знакомиться.

Немного поболтав мы взялись за руки и пошли мерить клетки — шахматы линолеума.

Поболтали о жизни, просто так, потом снова о жизни и снова просто обо всём.

Я же взрослый, старался быть серьёзным, спросила почему я бука. Я ответил честно — я давно не был маленьким.

— А вчера? Вчера ты, ой вы, тоже был большим? Или поменьше?

Я рассмеялся и спросил:

— А кем ты будешь взрослой?

— Это будет завтра, я ещё не придумала. Вот вот всем хочу. Только не Королём.

Как хорошо, что я не догадался сказать Королю про Пешку и её свободу.

СкрытьПолянка - мистика, 07.01.2024 06:21

В заставке на полянке идёт снег.

И у меня сегодня на нашей, (уже не могу сказать моя, — столько ребятишек) полянке мы ляпили снеговиков.

Снеговики такие же маленькие как и мы, «разбежались» по всей полянке. Решили собрать всех вместе, да не получается.

Девочка, (да, да, она называла одно из чудовищ папой, с такой нежностью, всем бы так папам) предложила создать (её слово) ещё много много снеговиков. И пусть все держатся за руки.

Мы увлеклись. Здорово! К нам на помощь пришли Мужчина и Женщина.

Я уверен, что все дети знали их, и давно давно — старые друзья.

Они называли Мужчину и Женщину по именам. Много имён и Мужчина и Женщина откликались на них.

Мальчик, он позвал Мужчину именем Рафа, спросил меня, почему я не зову их по имени. А я закричал громко, будто что-то отгоняя от себя кого-то «я не знаю, я их просто люблю, они мои друзья». Много имён, и все поместились во мне.

Я рассматривал имена и вдруг понял, что я стар, очень стар, раз знаю столько имён.

Я проснулся, ведь на полянке нет стариков.

А сггнеговичков много много. Мне кажется, что нельзя дойти до края полянки. Детишки одевали снеговиков в шапочки, шарфики, курточки… Да приговаривали как взрослые: не капризничай, солнышко вон какое, начнёшь таять, что я с тобой буду делать.

Взрослеют

СкрытьСеанс - мистика, 07.01.2024 06:18

Сегодня ночью был «контакт», я зову его сеанс.

Всё как обычно: Переводчик с поднятыми руками, Ольга Васильева, Олег Соколов, Бакалин Андрей, Геннадий Белимов, Глеб — сын Ольги, Рита, Микки (собака друг Ольги), Шурик (мой одноглазый друг-кот).

Ночь длинна, разговоры что ручеёк: нет перекатов-споров. Нет магнитофона с кассетами, ведь с ними одна заморока: то сотрётся, то наложатся старые записи на новые — вот и телефон испорченный -).

Говорили обо всём. Конечно были вопросы, но не допросы.

Никто не спрашивал ушедших: как вы там после смерти. Не было её сейчас. Не было. А если бы и пришла, присела бы рядом, поболтать.

Первые, Краски, Предохранители, Монахи, Воины со всех сторон пришли без оружия, несколько старцев (говорят, что они уже были старцами во времена творения Мира, знали Бога и Христа), — множество пришли.

Пришла Любовь, маленькая хрупкая девчушка. К ней на колени залезла Ольгина кошка. Девчушка постоянно куда-то убегала. И все радовались её приходам/уходам — к кому-то пришла Любовь. Для Любви нет границ, нет До и После.

Не было счёта, — была Полянка и Сеанс.

Сидели костра. Гена Белимов достал гитару. Много песен.

Мы лежали на полянке, рассматривали звёзды. Глеб рассказывал о их жизни. Про каждую звёздочку.

Моя мечта — пусть правдой станет.

Не на полянке, пусть на стульях.

Чтоб живые собрались на контакт-беседу.

Пусть будет счёт, пусть, но не менее трёхзначный, как у Сергея Иванова.

Ещё хочу я вспомнить его сеанс, те почти три часа, что стали тайной для меня.

Хочу, ведь стулья не помеха, бежать к полянке.

Только вы со стульев тоже встаньте

СкрытьСферы - мистика, 07.01.2024 06:16

Читал я Книгу, охраняемую монахами.

Теперь пытаюсь пересказать вам.

Но!

Память у меня — высший класс: мыл фикус маму на коне -))

Многие Тверди были Сферами. И Сферы разделяли эфиры между двумя Звёздами.

И каждая считала себя центром, не уступая другой. И были они причиной хаоса, разрывающей Тверди. Освобождённые Эфиры стали стороной Хаоса.

Разгневались боги, отослали Непримиримых из дома своего на окраины Миров.

По множеству времени забылись Звёзды со спутниками своими. И Звёзды, не зная мерила, разделяли Сферы. Сферы непокорные Звёздам отдавались в откуп Смерти, ибо на окраинах её обитель.

Пришли Разумные, пришедшие от средины и других окраин, в поисках мира. И здесь, не найдя его, начали создавать свой Мир.

Разделили Непримиримых расстоянием. И Звезда с Звездой стали разделимы. Каждая из них увидела себя в другой. Но множественность эфиров разделяло их.

Каждая из Сфер выбрала Звезду и последовала за ней. И не было Сфер свободных.

Разумные решили посеять жизнь в Сферах. Стали разделять Тверди от Вод эфирных. И разделили Тверди подобно разделению звёзд. Одна твердь Землёю, другая Покрывалом Тверди земной. Звезда очагом для каждой из Сфер: земная Твердь для каждой Твари земной, распростёртая Твердь Небом для земного и домом для Эфиров, что стали подобны Разумным.

И вновь пробудились битвы, хотели Эфиры властвовать над Земными.

Чтобы остановить битвы, Разумные сделали равными и Земное и Небесное — все подобны Разумным. И каждому из них дана воля и право назвать имена.

Что на небе, что на земле — каждый обучен в чтении книги жизни. И каждому дано право в начертании строк. И каждому дано знание на запрет удаления строк — ни своих ни чужих.

Следы войн вмешались в мир разделением, разделилось Единое.

Для Земных Разумные дали секреты пищи и злаков. Для Небесных дали право видеть потоки эфиров и могущество их.

Многие Небесные, что были силами Эфиров, отяготились земною жизнью и стали входить в тела земные как в обитель свою. Поселялись семьями в телах земных, обретая облик сил Земных потоками эфиров внутренних. Земное пожинает эфиры, живущие в них, Эфиры пожинают тело, что дом свой. И берегут его, что дом свой.

И сказали Разумные — Хорошо.

Но знали они и другие Слова

И знали Разумные, что ищут их Войны.

Тогда решили покинуть Мир созданный, уйти в Миры безжизненные — в пустоте нет воинов.

Сферы — Живое, несущее в себе всё. Движение

живого внутри независимо от внешнего, что не в сфере.

Жизнь самодостаточна. Но не имеющая права развития. Пуста жизнь без общения с Эфирами и Сферами иными. Но ценна для Сохранения и Великого сна. Сфера — посев её возрождает Жизнь в Пустотах Ранних и Последних.

По истечении Жизни Мира Вселенных приходит Великий Сон. Жизнь Мира Вселенных подобна Сфере. Замкнута от сил внешних. Не имеет сил пробуждённых в себе.

Ничто не нарушит покой Великой Сферы в эпохах Великого Сна. Только Творцы имеют Силы Пробуждения.

Есть Сферы Земные, что зовут Планетами. Есть Сферы Небесные, что сотканы из Эфиров. Есть Сферы, что сотканы Эфирами и Земными.

Сферы Живые общительны, — нет среди них тайн.

Есть Сферы малые — твари земные, есть Сферы небесные — менталы, есть Сферы Эфирные — силы Жизни. Есть Проявленные, есть Иные, есть Пленники, есть Художники — дети Творцов. Есть Воины, есть Миротворцы. Есть Судии и Хранители. Множество есть.

И каждые из них Сферы Малые, не имеющие в себе Сфер иных. И Мера Сфер из Сфер внутренних. Но, если в Сфере Живой Сфера Мёртвая, без общения, — отягощена материей. Материей вида любого — ибо мера Жизнью, а ни чем иным.

СкрытьВрунишка - миниатюры, 06.01.2024 08:03

Мы со Стёпкой играли в игру «поверни». Мы выходили на перекрёсток и должны были повернуть куда поедет машина.

Он всегда выигрывал. Я считал его волшебником — машины всегда поворачивали куда он хочет.

А потом он раскрыл страшную тайну — поворотники.

Иногда не хочется знать многое многое. Из волшебника Стёпка стал врунишкой.

СкрытьСилы небесные - миниатюры, 28.10.2023 08:32

Силы небесные, силы внутренние и внешние,

Воссоединитесь во единое — жизнь сотворяющее!

Единое — воскреси веру любовью в надеждах наших!

Светом всех Миров, войди в обители Духа и чертоги телесные,

Для рождения душ новых и упокоения покинувших нас!

Да пребудет сила здоровьем Души и исцелением тела!

Усмири гнев и жадность в нас — врагов наших!

Освети светом ярым дороги наши,

И пусть все пути ведут в царствие,

Где буйство Духа всколыхнёт воды живые,

Что прольются полными реками, утоляющие жажду путнику.

Где пройдёт он, освящённый силою природ и богов,

Там и будет тропа, что станет дорогой для многих!

Великое — дай сил не сойти с дорог.

Дай путников, — друзей разделяющих беды и счастье,

Врагов, чтобы усмирить гнев и ненависть!

Сотвори Жизнь во мне длиннее дорог!

Да будет так!

Благослови идущих в мир Света — рождённых!

СкрытьСолнышко - миниатюры, 18.06.2022 14:07

На закате дня

Попросил я солнышко

В ладошках спрятаться моих.

Попросил я солнышко

Подарить тепло.

Несу его в ладошках к мамочке моей,

Попросил я солнышко маму отогреть,

От холодных неудач, от сердечной боли.

К папе солнышко несу.

Может папа улыбнётся и станет в доме веселей.

Приду к сестрёнке и братишке,

чтоб быстрее подросли.

Бабушка, родная!

Угадай, что у меня в ладошках?

Солнышко моё -

Обнимает бабушка.

7 июня 1972.

Скрыть2023.05.12 - Пробуждение.

Вздрогнул Мир, смешались тени неведомых героев.

Без прошлого? Настоящего? Нет времени, нет.

Он старался зацепиться за любое движение, любую мысль. И только уверенность (было, было, это не первое пробуждение, не первое), рождённая из надежд, заставляла его искать. Всполохи тьмы ткали реальность, сотканную из той же тьмы. Как различал он?

Он не знал, сколько прожил пробуждений, не мог вспомнить, что происходило до и после них. Но само пробуждение, с каждым разом, маленькими стёжками создавало ткань его мироздания. Он всматривался во тьму, и в каждом её движении, в каждой складке теней видел жизнь. Жизнь, сейчас чуждую для него.

Почему же «сейчас», почему? Время! Непонятное чувство времени начало одолевать его. Мучительно, больно. Боль рисовала ему странные картины: между тенями появилось нечто, не занятое ими. Размытые границы теней и пустоты. Он хотел увидеть, что там — в пустоте, за тенями…

За тенями? Новое чувство испугало — глубиной, объёмом.

Множественные неудачные попытки заглянуть за тени, отделило его от них. Они другие. Они не я. Кто я? Кто?

Тени не давали ответ. Он всматривался в каждую из них. И только один вопрос — кто Я?

Однажды, спросил по-другому: вы знаете меня?

Привычное молчание взбесило его — в порыве пока неведомой ему ярости кинулся разметать тени. Случилось страшное — он оказался в совершенной пустоте: яркой, без привычных складок.

— Зачем? Что натворил я? Как же…

И снова ярость. Ярость, направленная на себя. Против себя.

Пустота расступилась слабо проявленными границами. Он, боясь, что не успеет, спрятался в глубине новой тени. Тень укутала, прикрыла наготу мыслей.

Пробуждения бросали в обновлённый, для него страшный: мир пустоты — мир света. Множественные тени не могли заполнить Мир. Свет стал преобладать и властвовать. Терялась плотность, обилие полутеней ткали неповторимые узоры. Он научился различать тени, каждая из них стала индивидуальностью. Различие движений, различие манеры проявления в яркости пустоты увлекли его, и острота вопроса о себе всё реже наносила раны.

Его очаровывала пустота. Твёрдость яркости смягчалась, и, вскоре, она перестала пробуждать в нём страх, нарядившись привычными для него складками теней. И даже каждая складка отличалась от других — проявлением цвета, ощущением глубины.

Изменились тени — они украшали себя пустотой, точнее её атрибутами: мягкостью, многообразием цветов.

Красота пленила его. С радостью узнавал свет, тени. Но в воспоминаниях постоянно терялся в их множестве. Тогда каждому предмету памяти придумал имя. Процесс создания имени возбуждал фантазии, но он старался не нарушать тайные покровы всё более поглощающей игры.

Тень, укрывшая его, стала домом. Всё реже и реже покидал дом. И однажды, неожиданно для себя, не смог вспомнить последнее пробуждение. В бездне времён и событий он впервые потерял привычную точку отсчёта. Пропажа обнаружилась во время очередного желания прогуляться.

Он в растерянности спрятался в одном из дальних, ещё не изученных, уголках тени. «Незнакомство» возбудило интерес: острая боль — кто я? — разворошила забытую рану. Уют дома приглушил боль, но она прочно вселилась и стала навязчивой соседкой, постоянно нудящей и требующей внимания.

В воспоминаниях, раздумий, в переборе событий случилась другая беда — он не видел себя. Насильственные фантазии в попытках исправить, создавали фантомы. Фантомы, в отличие от теней и пустот, не имели устойчивых форм. Но что-то объединяло, для него непонятное, но легко узнаваемое.

Новый предмет памяти потребовал Имя.

Скрыть2023.05.08 - Завтра я иду к Волшебнику.

Он превращает неисполненные мечты в птиц.

Я всматривался в голубую бездну её глаз. Я видел там Бога, плачущего Бога.

Меня не было два месяца. Два месяца на Земле и два месяца здесь, это совершенно разное время. Там, на Земле, я мог заняться чем угодно, лишь бы потерять счёт времени. Я мог просто уйти в запой, проспать или заняться чем и как угодно, благо на Земле всегда найдутся друзья и, профессиональные убийцы твоего времени.

Здесь я проживал каждый миг, каждое мгновение, превращённое в бесконечность. Два месяца, ни больше, ни меньше. Два месяца я не мог уйти от тела. Я боялся оставить его, я ещё надеялся о Возвращении. Я крутился вокруг него, я оберегал его, я верил в него и видел себя в нём. Время превратилось в бесконечную череду вечных мгновений, в рассыпанное кем-то зёрнышки. Я пытался остановить Время, я стал прятать зёрнышки-мгновения. Я боролся — обманом, мольбами, надеждами, мечтами. Мне казалось, что если я вспомню, как умирал, то смог бы всё исправить. Такой пустяк, изменить то мгновение, разделяющее Живое от Неживого. Мгновение — до и после.

Одна бабка, — толи ясновидящая, толи я так хотел, чтобы она меня видела, — крестилась сквозь слёзы, читая известную только ей и Богу молитву. Она приходила часто, и мне стало непонятно, почему она так делает: она боится меня, но всё равно приходит снова и снова. Я стал украдкой подгладывать за ней и увидел, что рядом была ещё могилка, могилка её дочери.

Я помню тот день. День, когда я научился видеть. Видеть не только тело своё, но и могилки других тел.

Она приходила к дочери. Ко мне никто не приходил. Никто, что огорчило меня с такой силой, что и я не захотел.

Вы знаете, я испугался своего тела, нет не тела конечно, а того, что тело могло напомнить о моей жизни. Если никто не приходит…

Я помню тот день, когда я оставил тело в покое. Когда я научился видеть.

Я стал встречать вновь прибывших. Встречал подобных себе, привязанных к своей могилке. Встречал «бегающих», не верующих в свою смерть. Они старались как можно быстрее покинуть всё, что могло напомнить им о смерти. Но, рано или поздно, всё равно возвращались, чтобы поглядеть, не приходи ли кто к ним в гости.

Были и те, кто принимал смерть. Они пытались поговорить с Живыми, пытались успокоить, как-то объясниться, проститься.

Но Живые были заняты горем, несчастьем, слезами, похоронными хлопотами.

Первое время я пытался помочь, докричаться. Думая что… на правах старожила…

Я так и не смог привыкнуть, отстраниться равнодушием. И я радовался, что никто не оплакивает меня — через семь лет, поверив в смерть, переживаешь сильнее.

Скрыть2022.07.21 - Стихотворение из сна.

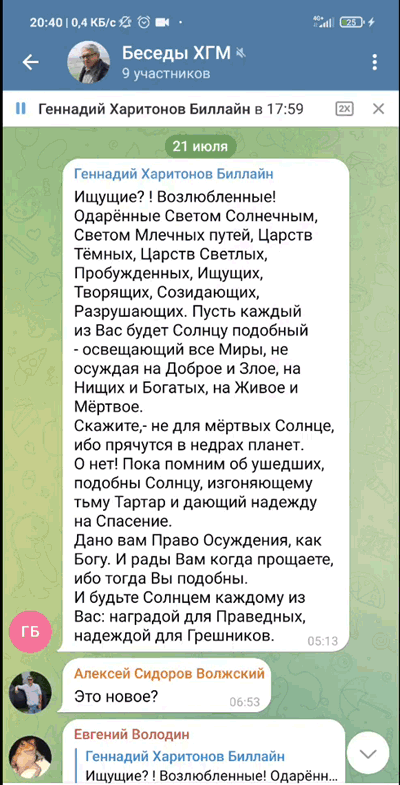

Ищущие? ! Возлюбленные! Одарённые Светом Солнечным, Светом Млечных путей, Царств Тёмных, Царств Светлых, Пробуждённых, Ищущих, Творящих, Созидающих, Разрушающих. Пусть каждый из Вас будет Солнцу подобный — освещающий все Миры, не осуждая на Доброе и Злое, на Нищих и Богатых, на Живое и Мёртвое.

Скажите,— не для мёртвых Солнце, ибо прячутся в недрах планет.

О нет! Пока помним об ушедших, подобны Солнцу, изгоняющему тьму Тартар и дающий надежду на Спасение.

Дано вам Право Осуждения, как Богу. И рады Вам когда прощаете, ибо тогда Вы подобны.

И будьте Солнцем каждому из Вас: наградой для Праведных, надеждой для Грешников

СкрытьИдол - повести, 14.02.2022 17:23

Глава 1.

Стоят три горы: Седая, Лысая, Лесная. Окружили деревню плотным кольцом. Только коридор узкий к морю.

Седая — профиль строгий, вся в обрывах, крутых склонах. Старожилы гору почитают: когда-то старый воин прилёг отдохнуть, да и уснул окаменев. Поначалу весны заворошится обвалами, разливами. Соберутся старики: придут к горе с подарками, тихо положат у основания. Добавят к дарам травы сонной.

Гора Лысая с редкими деревцами, кустами. Утром зайдёт птичьим гоготом, в полдень зверьём завоет, к вечеру туманом накроется. Непостоянная, капризная: то грязью зальёт, то родником чистым. Ни дарами, ни уговорами сладу нет с «пустышкой».

Лесная богата красотой вековых сосен. Поросль не уступает ветеранам, растёт буйно. Грибы, ягоды, дичь — всем одарит гора. По весне нежна солнышком утренним, всеми любима, — и стар и млад не боятся Лесной.

Седая сердится, Лысая потопами мучает — просят дары постоянно. Лесная тиха, безобидна, подкупа не требует, — слово доброе — вся потрата.

Деревня кольцом строена, парадными стенами к центральной площади. Кто побогаче, обсыпал двор земляным валом от талых вод. Прорвёт плотину, стоит вода дольше: рубятся каналы в валу. Соседний двор одним забором огорожен, топит сосед соседа — какая тут дружба. Накалится обстановка до «гроз и молний», идут к старейшине. Старейшина избирается редко, но метко. Самого смекалистого, хитрого, на руку чистого. Богатый не «заволнуется», бедняку «ума маловато», потому мужика с хозяйством крепким, да семейного.

Оттягивает старейшина время, ждёт изменений в природе. В назначенный им день, соберёт с каждого двора ходока с дарами — дань Седой и Лысой. Кто знает, может берут горы «взяток», может другое, но через неделю проходят капризы.

Николы двор стоит на пригорке, воды не боится. Никола, конечно, не жаден, а всё ж расходы лишние. Ворчит, огрызается: супротив народа никак нельзя — отдашь кровное.

По северной стороне площади стоят лотки базарные, сараи пристроенные.

В центре площади столп каменный, видно старым воином стрела в землю воткнута. Камень рядом громадный: ветрами да жителями верх выглажен. Жертвенник. На восходе солнца приносят новорождённых, кладут на стол каменный. С первым лучом солнца на камне даётся имя дитятке. На закате, с последним уходящим светом, забирается имя у покойного. Рождение и Смерть — всё камень принимает. Центр деревни есть и центр Мира для местных. Жертвенник не бывает пустым. Цветы, снедь даже в жестокие голода. Только тварь животная иль птица прилётная пользуется приношением.

Не припомнят старожилы времена безветрия у столпа. По силе неутихающего ветра гадают о погоде, урожае. Подвязывают к столпу пелены от новорождённых. Трепещутся они на ветру, не снимаются до году. Если сорвало, унесло ветром, всей деревней ищут пелену, — нашлась, — всей деревней празднуют. Не нашли: смерть в дом пришла за дитятком.

Никола мужик жилистый, болезни стороной обходят. Жена не уступает мужу: стройна, высока, сильна. Хозяйство крепко держат, сами не голодают и на базар есть что снести. Двор убранный, в сенях занавески, на окнах створы резные. Венчает дом петушок на крыше: слюдой да краской на солнце блестит гордо.

Одна беда — бездетные. Народ поговаривает, мол, с чертями водятся, потому и приход есть, да детей на богатство променяли. Начнёт кто сориться с Николой или бабой его, укорят беззлобно, невзначай.

Ходит Никола к ведьме за травами лечебными тайно, баба ходит к ведьме тайком — вместе живут, а хоронятся друг от друга. Никола для жены носит, думает её вина, обижать не хочет, если только сорвётся когда. Маня (жена его) для мужа травки растолчёт, в еду скрытно подбросит. Себе насыплет на всякий случай.

К идолам проклятым ходили, дарами умасливали — пусто. К новой церкви обратились: батюшка благословил — не вышло. Видно, крепко богов обидели.

Не долог век человеческий, а для рождения детей ещё короче, — отчаялась семья, устала. Озлобился Никола и на сельчан, и на поганцев языческих, в церковь не ходит, с батюшкой не разговаривает. Народ причины не знает, думает «зазнался», ещё больше Николу не любит. Маню жалеют, а за спиной фигу от сглаза держат.

По утренней зорьке Маня окапывает двор. В пушистой земле всё ладно растёт — ростку легче к свету тянуться. Хозяйство что дитя: пригляда да ласка требуется: вовремя посади, вовремя собери. А не уследи, один сорняк выйдет.

Есть в деревне два хозяйства никудышных: Варвары, вдовы старой, да Василия неудачника. Оно понятно: Варвара стара, кости в могилу просятся, какое тут хозяйство. За самой не уследишь — двор тем более.

Василий — мужик бестолковый. Возьмёт, посадит что: то затопит частыми поливами, то засушит на корню. Пойдёт забор прямить — другой завалит.

Зато болтлив не в меру. Взбредёт в голову какая блажь — всей деревне разнесёт. Невзлюбит кого, — охает, наговорит с три короба. Наберёт всё что вспомнит, добавит чужого со всей деревни, да на не любимца свалит.

Народ не глуп, со временем разберётся, где правда и ложь, но от навета осадок остаётся: с опаской на оговорённого смотрят.

Сам Василий незлобен, может охотно кому помочь в работе простой, разговор поддержать, «хлебом» угостить.

И дураком его не кличут, и за умного не держат. Простая душа: то рассмеются над ним, то прислушаются внимательно. Всяко бывает, одно точно — в обиде никто его не бросит.

Николу в деревне не очень-то почитают, Василий оговорил было, — не удержался Никола, пошёл по «мужицкому» разобраться с обидчиком. Народ встал на сторону Василия — ещё пуще Николу невзлюбил.

Маня двор любит, с утра до ночи за ним ухаживает. Каждая травинка на счету: не забудется, не затопчется, вовремя польётся. Сорняк и то в дело годится: скотине в корм, или в отвал земляной вкопает, тем укрепляя защиту от пришлых вод. Инструмент всегда в порядке: Никола исправно за ним следит.

Вот и сегодня; взяв заступ, Маня быстро стала окапывать полосу вдоль ограды, — землю, что перину взбивает, комья крошит, ровным слоем постилает, на вскопанное ногой не ступает. Взглянет на полосу - «успею», и далее окапывает: хочется ей до обеда управиться, — на базар сходить, прикупить что, с товарками поболтать.

Воткнула Маня заступ в землю — не идёт — ногой придавила, вильнула он, чиркнула о твёрдое, соскочила нога — поранилась. Вскрикнула баба от неожиданности, Никола у сарая услышал, бросился к жене. Маня стоит растерянная, смотрит на камень в земле. Кровь стекает в ямку, да сильно — закружилось в голове. Никола подхватил жену — бегом в дом.

Схватил тряпку, водой смочил — обтирает ногу. Добрался до раны, горящий уголёк приложил, новой тряпицей вяжет. Жена охает, проклинает кого-то.

Устал Никола, умаялся. Ранка то небольшая, а крови отдала… Маня намучилась — то в жар, то в холод бросает. Изворочалась, раскидала постельное. Никола не слаб, и то порой не мог удержать — наляжет всем телом, вцепится в полати, пытается успокоить. К вечеру забылась Маня тревожным сном. Боится Никола жену оставлять, присел рядом.

Разбудил Николу шум во дворе. Встал с полатей осторожно; прикрыл Маню одеялом; вышел во двор.

Стоит Василий за оградой, рассматривает обнажённый Маней камень, ворошит землю палкой, ещё больше оголяет.

— Зачем пришёл? — не терпит Никола Василия, спрашивает с угрозой.

— Ты, Никола не серчай. Проходил мимо, смотрю — накопано.

— Говори, что надобно. Или иди своей дорогой…

— А ведь ты, Никола, чёрта откопал, — не хочет Василий уходить, никак не хочет. — Посмотри сам.

Некогда Николе с дураком болтать, гнать бесполезно, легче не перечить — быстрей уйдёт. Подошёл Никола к камню, чёрт не чёрт, а морда и правда из земли выглядывает, — видно, долго Василий копошился. Ещё и прищурился, высматривает:

— Крови гад напился, — Василий крестится, пятится прочь.

Всмотрелся Никола: Манина кровь на камне.

У Василия вода в одном месте не держится: быстро собрал слух деревню.

Ждали священника, да не в мочь — обуяло любопытство. Оно страшно, конечно, всё-таки бесовская сила, язычников поганец. Сперва киркой, да лопатой понемножку. Стервец лежит, боками сверкает на солнце… тихой, серый, зелёный. Черкнёт по нему кто, — след белый, да капля грязи с него, что кровь спёкшая. Жуть просто, а всё ж интересно — каков он, чёрт то.

— Окаянный, велик, однако.

— Может зря всё, водой бы окропить…

— Дурак ты, и баба твоя дура.

Вот так, за разговорами и до половины добрались. Здоровый чёрт, массивный, рожу каменную строит — насмехается будто.

— Рогов не видно…

— На себя-то глянь…

Страшно как-то, нечисть из земли выходит, точно в знамении: выйдут из могил лживые боги. Кто крестится, а кто и бочком-бочком, да и вон со двора — от греха подальше.

Руками не трогают, «зараза его возьми», а кто и зацепит ненароком — отойдёт в сторонку, землёй обтирает, — да брезгливо, богобоязненно.

Обкопали два валуна, голова, точно дьявол, да пузо поганое: груди, что у бабы, отвисшие, сосками да грязью загаженные.

— Господи, помилуй. У моей хрячки меньше будет…

— Никола! То же баба — бесиха значит.

— Противная, она ж тьму бесов зараз накормит.

— Венера блудница, — объявился священник со своим голосищем. — Из земли вышла, войско поганое отращивать.

— А что Отец, может в землю её?

— Спаси, святой человече, убери нечисть, — заверещали бабы.

— И то верно. Сжечь её! — ворчит толпа испугано.

— Так каменная же…

«Сжечь» — ворочается толпа, ещё более землю Николы топчет; отошла к дому; ждёт священника.

Растерялся батюшка: что с дурой делать? Земле предать? Так вылезет же тварь обратно. Да ещё жива останется.

— В повозку её, поганую. Да к церкви.

Подогнали телегу, возничий боится, гонит лошадь не глядя, та возьми и наступи на острое. Взбеленилась кобыла, кинулась прочь, сметая любопытных. За ней кинулись остальные. Один священник, да дьяк старый остались.

Поутру происходило, пока народ собрали; вина церковного на подкуп; уговоры; молитвы; анафемы — к вечерней зорьке только сладили.

Венера-каменная тяжёлая, голова рожею вверх, в одной телеге; брюхо в другой. Всю ночь маялись, — дорога дрянная, возничие от «дара божьего» на ногах не держатся. Пока дворы проезжали, священник читал молитвы, а далее устал, умаялся, — склонил голову, уснул.

Рожа смотрит вверх, покачивает головой, будто прощается с небом. Звёзды поют сверчками, паче разговор ведут. Подъезжают телеги, сверчки умолкают, молчат, что панихиду служат. Страшно мужикам, людно было — песни со страху орали, теперь затихли. Благо кони умные, без окриков движут.

Снится святому баба деревенская, губы полные, алые, — так и манят. Говорит учтиво, имя господне в её речи. Светится вся любовью, покорностью и ласкою. Не выдержал святой отец, понял, что не грешна, и он греха не свершит. С благословением божьим прильнул к губам алым, глаза прикрыл от неги небесной… Чур — губы каменные, холодные, комьями грязи мазаные. Раскрыл глаза: «О, Господи» — идола целует, бабу каменную. В испуге отпрянул — стукнулся об жердину.

— Что вы, батюшка? — возничий рядом хлопочет, тряпку слюною мочит, к затылку ему прикладывает. — Негоже так… убиться можно.

Святой отец сидит у «головы» испугано, не может понять — где правда, где сон.

— Дура подколодная. Блудница Великая, богопротивная… Время растления, время потопа нового…

Испугался мужичок, бросил тряпку, спрятался за лошадь с молитвой и крестным знамением: таращит глаза на святого отца. Тот же кинулся вон с телеги, да бегом к реке.

Так и простояли повозки до обедни во дворе церкви. Без отца боятся подойти. А он, бедненький, в реке обмывается, точно обгаженный. Трёт глиной, смывает водой. Кожа цветом, что губы блудницы: да нет, чувствует отец — остался грех — никак не сходит.

— Здравствуй, Отче, дьяк сказал, что вы ищите меня, — Василий наклонился, осторожно прошёл под низким проёмом двери. Прируб только построили, пахнет смолой, паклей свежей. Дверные проёмы низкие, даже человек небольшого роста склонит голову: поклонится невольно святым образам.

— Проходи, Василий. Верно, искал я тебя, — отец Фёдор добродушен, улыбается откровенно, нет усмешки, всей деревни известной, — помощь твоя нужна.

— Зря вы, Отче. Какая с меня помощь? Болезненный я, да и уметь ничего не умею. Разве только советом или разговором…

— Знаю, ленив ты в труде, совета нет от тебя нужды. Поговорить звал: новостей, о жизни, о людях хотелось услышать.

— Почто так? — Василий удивился приятно: человек учёный просит.

— Ведь ты, Василий, всегда при людях, всех знаешь, верно в каждом дворе бываешь. Вот и хочу поспрашивать о людях.

— Ежели, Отец, хотите доносчиком сделать, уйду сейчас же, — Василий напрягся, кулаки поджал, лицо нахмурил. — Обидно говорите, не по божьи.

— Нет, Василий, кляуз не жду от тебя, мне действительно помощь нужна, совет. Ты человек бывалый, всю жизнь при народе, я Богу служу, а служба моя часто затворничества требует.

— Прости Отче. Если так, помогу чем могу.

— Идола видел? — отец Фёдор перекрестился.

— Видел, Отче. Страшный, уродливый весь.

— А что народ думает — ведаешь?

— Волнуется народ, батюшка, шибко волнуется. Нашли бы его в трясине, с «Лысой» свалился, у меня во дворе, не приведи Господи, или где в другом месте: лучше было бы.

— И почему так? — отец Фёдор уселся рядом с Василием основательно, длинные полы свесил, кажется, гном большого роста стоит. Василий перекрестился, «чёрт путает», глаза прищурил, на батюшку всмотрелся: «точно путает» — батюшка перед ним, не наваждение.

— Худая молва о Николе ходит.

— Скажи подробнее: в хуле, в воровстве замечен? — отец сложил руки на груди, пальцами перебирает цепь грудного креста.

— Если так, давно побили бы. Пришлый он, чужой.

— Не понял я, Василий, ведь и я не здесь родился — тоже чужой?

— Вы, Отче, дело другое: вы человек простой, божий.

Отца Фёдора задело: слово простой — не к его лицу. Но, всё же лучше «чужого».

— Не прижился, стало быть… Расскажи, Василий, подробней: когда приехал, откуда.

— Мальчонкой его нашли, без имени, в грязную тряпицу завёрнутого. По весне потопило деревню нашу, собрался народ с подарками к Лысой горе. Всё сделали: чин по чину. Хотели было уж по домам расходиться, — прибежала Пелагея, слезами, криком вся исходит. Испугались, успокоить не можем: горе какое случилось? Она по земле катается, словно вся её родня куда провалилась. Дом горит? — огня не видно. Ограбил, надругался кто? — кому старуха нужна. Хорошо, Омела мимо шла, увидела Пелагею, — ничего не сказала, молча хвать хворостину, ударила бабу со всей мощи. Дура сразу успокоилась, лежит, только всхлипывает. Омела, словно ничего и не было, дальше пошла — сила нечистая.

— Омела, колдунья с горы?

— Она, ведьма старая, пропади она пропадом, — крестится Василий.

— Далее рассказывай.

— Стали допытывать скрягу, за что убивалась так. Дело простое оказалось: корова пропала. Пелагея жадная, куска хлеба не выпросишь, да будь сто раз скотина стельная, негоже истерики устраивать в святой день.

— Чем же он свят, Василий? — не утерпел отец Фёдор. — Богохульство, хула на веру Господню — вот как называется ваш святой день.

— Не серчай, Отец. Про твоего Бога нам не ведомо было, молитв Его не знали. К кому обратиться, сиротам человеческим.

— Исправлю, поставлю на путь истинный!

— Решились почти всей деревней, поддались в гору. Корова быстро нашлась. Присмотрелись, господи помилуй, — перекрестился Василий на образа, — вместо телёночка лежит ребёночек. Только большой для новорождённого, росточком в полугодовалого.

Вскочил отец Фёдор с гневом, лик Христа заслонил собой:

— Думай, что говоришь. Человек от человека, скотина от скотины — ни как по-другому.

— Не гневайся, Отец, что было то и говорю. Вот крест живо… истинный, — ищет Василий образа, находит, крестится неистово.

— Страшны знамения: мёртвые из земли, лживые боги просыпаются. Конец света, если всё перевернулось: корова человека…

— Прости, Отче, грех наш, испугались мы, хотели выродка убить — не смогли, убоялись.

— Чего испугались, ироды? Гнев Божий страшен — ничего более. Без его воли волос с головы не падёт, не уж-то думаешь: родит тварь дитя человеческое без его воли…

Василий от удивления остановил крест, застыла рука у пупа.

— По воле Божьей родилось?..

— Молчи, молчи, совсем запутал, ересь говорю, — растерялся отец: по воле божьей? Диавол?

Развернулся Фёдор к иконам, стал на колени, вскинул руки: усмиряет гнев и сомнение. Василий рядом топчется, не знает, что делать. «На колени» — прохрипел отче сквозь молитву. Бухнулся Василий, ушиб ноги. Покатилась слеза по шершавой щеке: от боли, от вины пред Богом, от обиды на себя.

Отец встал, перекрестился вновь, развернулся, уселся, смотрит на Василия. Прошёл гнев, жалко недотёпу.

— Бог, Василий, прощает заблудших, если покаются, вернутся в стадо Божие.

Василий сел на старое место.

— Верую, Отче, верую.

— Сказывай далее, не томи себя, — кайся.

— Прости Отец, не было меня тогда, не родился, пелены не повесили.

— Как не родился, голову мне морочишь?

— Нет, рассказываю, про что старики говорят.

— Продолжай, да на гнев мой не обижайся, от жалости к народу гневаюсь.

— Заплакал он, ирод. Жалко, как есть дитё малое. Пелагея не выдержала, взяла ребёночка. Он руки почувствовал женские, успокоился, уснул сразу. Скажи, Отче, у кого рука поднимется на дитятку спящую? Так она его и приютила. Народ её двор стороной обходил, знать перестал. Лысая гора в тот год совсем озверела, подарки не приняла, в деревню всё вернула: грязью измазала, да во двор старейшине скинула. Понял он, гневаются боги, надобно гадёныша горе вернуть. Собрали сход, пошли к Пелагее. Дожди в ту пору не переставали, про Солнце совсем забыли — какое оно. Подошли к дому Пелагеи. Старуха вышла в дверь, держит в руках жердину: «Не отдам». Стали решать, что с бабой делать.

— Бес вселился в неё.

— Не спеши, Отче, расскажу, по концу и решай. Спасибо, Омела от детоубийства охранила.

— Уговорила ведьма. Глаза запечатала колдовством?

— Скор ты, Отец, на расправу. Бог тебе судья. Омелу мало кто слышал, говорит она редко, слишком редко. Многие до сих пор думают, что ведьма без языка: чёрту обменяла на силу. Показала молча за ней идти. Кто остался, кто решился. Те, кто остались, стоят, ждут ушедших, гадают. Вернулись без ведьмы, говорят, мол, не виновата Пелагея, и дитя просто брошено злыми людьми.

— Как доказывалось?

— Телёночка нашли, к заднему забору Еремея прибило его пришлой водой. Мало того, как телка увидели, дождь перестал, солнышко засветилось. Знамение даже упорных остудило. Вода быстро ушла.

Решили ребёнку имя дать — скотинка имя носит, человеку тем более надо. Принесли его к рассвету на камень, по обряду нарекли Николой. Вот только пелены не вешали, была при нём матерка маленькая, хотели её, но Пелагея в печи сожгла. С тех пор живёт с нами. След, конечно, остался, побаивается его народ: хитрый чёрт обмануть мог. Без Омелы не выжил бы, она ведьма, может и он ведьмак — не ведомо.

Продолжение следует.

СкрытьНепутёвые заметки. Первое знакомство. - рассказы, 14.02.2022 15:33

Она была готова ко всему: пропаже билета, краже багажа, да что угодно, вплоть до сошедшего с рельс поезда. Но она никак не ожидала увидеть священника, входящего в её купе. Самого настоящего: в чёрной рясе, длинными волосами и маленькой бородкой. Он, заслонив собой проём двери, низким голосом спросил:

— Простите великодушно, двенадцатое место в этом купе?

Она растерялась, испугалась и не смогла ответить. Священник наклонился, прочитал номерки и, найдя нужный, расправив полы рясы сел на край лавки. Прошла минута прежде, чем она пришла в себя: испуганное сердце замедлило темп, бледность с её лица сошла. Уже больше от стыда она отвела взгляд от испугавшего её человека. Священник смутился не менее.

— Извините, что напугал Вас. Но по воле Божьей я оказался здесь.

Она вновь смотрела на него, боясь шевельнуться.

— Если Вам угодно, я попрошу проводницу поменять мне купе.

— А как же божья воля? — неожиданно для себя спросила она.

— Верно, не гоже как-то, — и улыбнувшись, продолжил — Отец Фёдор.

«И совсем не страшно» — подумалось ей:

— Ольга, — и зачем-то добавила — Некрасова.

— Николаевна?

— Михайловна. Николай Алексеевич не родственник мне. — и с укором спросила — Я так старо выгляжу?

— Каюсь, если обидел Вас, — священник склонил голову — не приходилось мне знакомиться. Уж дюже напугались Вы.

— Я встречалась с батюшкой раза три, и все встречи были связаны с похоронами моих родственников.

— Вы, Ольга, судя по всему, человек начитанный и так мало знаете о Церкви.

— Нет, просто у меня такой личный опыт. Думаю, не ошибусь: Вы едете кого-то отпевать.

— Такие ошибки случаются от уныния, и лучше, если от неведения.

Уже были розданы постели, выпит чай. Поезд шёл по степи, редкие огоньки лениво проплывали в темноте. Ольгин страх улетучился, вместо него появилось любопытство. Ведь не так часто говоришь со священником вне церкви. Но, отнюдь, долгая беседа не затрагивала религиозные темы — шёл обычный вагонный разговор. Два совершенно незнакомых человека могут спокойно рассказать друг другу о своих бедах, похвалиться об удачах, о будущих планах. Такие разговоры легки, ведь сойдя с поезда, уже никогда не встретишься с собеседником.

Отец Фёдор бал немногословен, слушал внимательно. Может такт, может священный чин — монологи Ольги не перебивались. Девушка говорила обо всём, и с каждым словом на душе становилось легче. Ей казалось, что большие обиды становятся всё меньше и меньше. Как жаль, что они не исчезнут, когда-то снова наберут свою силу…Внутренний инстинкт (осмеют, не поймут) не мешал ей высказаться. Но и на исповедь её рассказы не были похожи — просто всё наболевшее выходило прочь.

— Я Вас, наверное, заболтала. А Вы всё молчите и молчите. Так много Вам наговорила…

— Сами виноваты, не умели бы слушать, давно уж замолчала…

— Только прошу Вас, не говорите, что отпускаете грехи мои, я Вам не исповедовалась. И в Бога не верую…

Отец Фёдор наблюдал за Ольгой, изредка покусывая ус. В его взгляде не было укора за услышанные грехи, ни радости за услышанное добро. Но не было и капли равнодушия, усталости от «разговора».

— Странно. Я говорила почти одна, а, кажется, что мы провели прекрасную беседу. Спасибо Вам.

— Скажите, только честно, что со мной?

— Жизнь. Обычная жизнь. — священник ответил тихо, задумчиво.

— Вам хорошо, Вы живёте в другом мире, у вас всё по-другому.

— Почему? Мы тоже люди, живём и ошибаемся как все.

— Вы верующий, Вам легче. Вам Бог помогает.

— Господь никого в беде не оставляет.

— А неверующие, атеисты?

— Вы, Ольга, видели хоть одного атеиста?

— Конечно! Всех, кого я знаю, не верят в Бога.

— Ошибаетесь, Ольга. Истинно неверующих мало, очень мало. И в бедах каждый призывает к Божьей Помощи.

— Не думаю, в беде в кого угодно поверишь, лишь бы помогло.

— Но почему-то, Ольга, вспоминают не кого угодно, а Бога.

СкрытьПояс грехов - рассказы, 14.02.2022 15:28

Необычные люди живут в необычном мире. Келья просто обязана быть необычной — с огромной библиотекой для духовного роста; мистическими атрибутами, ой нет, замолёнными веками иконами, вечно горящими свечами… Но, в маленькой комнатушке всего-то обычная кровать, табурет и колченогий стол. Книги? всего три: старый учебник по физике за девятый класс, сборник стихов поэтов серебряного века и что совсем странно — Коран.

Ольга даже растерялась — обычная комната холостяка. Хорошо хоть на столе лежит Евангелие, а в углу висит божница. Около двери вешалка: плащ, сутана, серый халат. Уходя на вечернюю молитву, отец Фёдор, развязав свой пояс, аккуратно повесил его на гвоздь, вбитый в стену рядом с вешалкой. «Ох уж эти мужики, кем бы вы не были, а все бестолковые. Вешалки для того и придуманы, чтобы на них вешать» — Ольга сняла пояс с гвоздя. Крепко затянутые узлы расположились плотно на одной стороне чёрной ленты. «Наверно они мешают» — Ольга решила проверить свою мысль и туго повязала пояс на талии. Даже через тонкую ткань платья узлы почти не чувствовались. «Да, не вериги». Ольга сняла пояс, добавила ещё узел и снова одела его.

— Не гоже чужие грехи примерять. Своих мало? — рассерженно крикнул с порога отец Фёдор.

— Я просто померила ваш пояс — в чём здесь грех? — обиделась Ольга.

— Есть вещи, которые ты не знаешь, — отец Фёдор сказал тихо, но с металлом в голосе.

— Правда. Но это ещё не повод кидаться на людей.

Повязав пояс, священник привычным движением ощупал узелки. Заметив лишний, снял пояс, задумчиво посмотрел на новый узел, на Ольгу и не стал его развязывать.

— Я зову его поясом грехов.

— Да ну? Расскажите мне.

— Видишь ли, каждый узелок есть грех, коим я страдаю. Они напоминают мне о моём несовершенстве, о нужде бороться.

— Зачем же тогда вы его снимаете?

— Во время службы, молитвы, я говорю с Господом, а не воюю с собой. И на исповеди я должен «принять» грехи людские, а не думать о своих.

— Скажите, отче, а их много или мало? — показывая на узлы, спросила Ольга.

— Если будешь считать чужие грехи, то и двух поясов не хватит. Каждый думает о своём глазе — с соринкой. Это одна крайность. Есть и другая: навалишь на себя и грехи настоящие, и грехи выдуманные. А много ли увидишь через завал из брёвен?

— Самобичевание?

— Тоже грех, но чаще другой.

— Не поняла…

— Себялюбие.

— Если человек обвиняет себя во всех грехах — себялюбие?

— Мне часто приходилось на исповеди слушать людей, наговаривающих на себя безмерно, особенно женщин. Своя боль больнее, и хочется, чтобы тебя жалели. Некоторые думают, что, признаваясь во всех грехах, становятся ближе к Богу — менталитет холопа, лицемера. А бывает и хуже — гордыня — любой грех по плечу.

— Я думала, ваши узелки что-то другое. Вы порой так ласково их поглаживаете…

— Человеку свойственно лелеять свои грехи. Чужие — проклинать, искоренять. Свои грехи — слабость, и на грех-то не тянут.

— И вы…

— Я прежде человек, и «слабость моя не грех». Потому и связал узлы, дабы грехи называть Грехами. И слабость покаяния есть Грех. Вот он, — отец Фёдор указал на первый узел.

— Значит слабость покаяния самый тяжкий грех?

— Нет, это первый грех, найденный мною.

— А если все люди носили пояса, было бы здорово.

— Нет, Ольга, стало бы хуже. Встречали бы не по одёжке, а по «грехам».

— И всё же я хочу такой пояс, я думаю, он мне поможет.

— Носи. Но, пусть ни одна душа не знает, зачем он. Иначе ты будешь думать больше о его «красоте» чем о себе.

СкрытьЖизнь, что письмо - философия, 08.02.2021 14:26

Жизнь, что письмо на чистом листе. У кого-то маленький листок, у кого-то стандартный, некоторые замахиваются на ватман.

Листок большой — на многое хватит. Писать пока не умеем, но мы же не знаем об этом, вот и возмущаемся, когда нашу красоту кличут каракулями. Спорим, доказываем, начинаем понемногу понимать, всё чаще соглашаться.

Мечтаем стать взрослыми. Подражаем. Учимся писать буковки. А буковки, хоть и стандартные, но как их приучить к правильному порядку?

А чтение? Ещё та мука. Читаешь чужие мысли, заучиваешь.

Начало листка не теснит тебя. Хорошо, просторно. Да и буковки стали поменьше. Да не всем твой почерк по душе. Стараешься слушать советы, писать поровней, красиво, разборчиво, что говорит о твоём образовании.

Хочется о многом-многом написать. А тебе всё талдычат — береги с молода. Теперь буковки сжимаешь, надо в строчку размещаться.

Абзац, что понедельник. Начинаю новую жизнь — с понедельника. Не, сегодня некогда, да завтра, не, с абзаца, фу ты — с понедельника.

Торопишься, спешишь. Буковки что каракули.

Да бросьте вы, — если я с каждой буковкой возиться буду…

О, про строку напомнили.

А как часто нам не хватает времени — длины строки. Буковки уплотняются, слова сокращаются. Подбираются чаще по длине, не по смыслу.

Потом трудно читать, но ты не думаешь о других строчках — надо в эту разместиться.

Соседу проще — урвал где-то ватман, хоть картины рисуй.

Почему у меня не так? Стараешься, стараешься, каллиграфией тут. А сосед…

Да, радовался листочку, а теперь видишь изъяны. И бумага не та, и ручка… Карандашом хорошо — стиралка есть. Когда боишься ошибок, сильно не давишь — стереть, если что, можно.

Увлёкся, забылся — жмёшь со всей дури. Подломился грифель — подточил по-быстрому — муза ждать не будет.

Устал, остановился. Прочитал. О, господи, да что ж я натворил? Стирать, удалять к… Ластик мажет, следы глубокие.

Стирать, стирать. Твою… дырка. Что за листы хлипкие. Вот раньше — картон. У соседа ватман, ему проще, ему ластик не нужен.

А когда появляется чтец. Хочется, чтобы понравилось, запомнилось. Вот где ластику работа— стирай, пиши, стирай.

Стирать приходится чаще. Переписываешь, желаешь всё изменить. Блин — не помещается. Даже сжать… Сотру. Всё равно ничего не получается.

Зато в глаза не бросается.

СкрытьИщущие - философия, 07.02.2021 18:25

Человек — имя твоё — Ищущий.

Зачем покинул пенаты свои?

Рождающий цели, но забывший себя,

Потерявшийся в мире бытия

Зачем покинул пенаты свои?

Рождающий цели, но забывший себя,

Потерявшийся в мире бытия

Человек — ищущий Бога,

Во вселенных, мирах,

Но невидящий Его в каждом из вас,

В родителях, друзьях, врагов.

В каждой слезинке детей, в муках рождения

Плачет Бог слезами вашими.

Во вселенных, мирах,

Но невидящий Его в каждом из вас,

В родителях, друзьях, врагов.

В каждой слезинке детей, в муках рождения

Плачет Бог слезами вашими.

И молитесь иконам с надеждой,

И веруете более в Гнев божий,

Ибо доброта Его не замечаема вами.

И мечты и страхи свои находите в Боге

И веруете более в Гнев божий,

Ибо доброта Его не замечаема вами.

И мечты и страхи свои находите в Боге

Вы скажете — ищите Бога,

В том и беда ваша, и радость

Хоть и создали Бога по разуму вашему

И поклоняетесь теням Истины

В том и беда ваша, и радость

Хоть и создали Бога по разуму вашему

И поклоняетесь теням Истины

Придёт мечта твоя, человек

— Для многих неведомо.

Исполнятся все мечты твои, человек.

Но, будь осторожен — всё исполнится

И явное, и тайное.

— Для многих неведомо.

Исполнятся все мечты твои, человек.

Но, будь осторожен — всё исполнится

И явное, и тайное.

И нет оправдания во лжи,

Что память слаба, не помнит былое.

И никто не признается, что и настоящее неведомо.

Ибо хочется верить в лучшее в радости,

И в худшее в печали неверия

Что память слаба, не помнит былое.

И никто не признается, что и настоящее неведомо.

Ибо хочется верить в лучшее в радости,

И в худшее в печали неверия

Ищущий, что движет тобой:

Недовольство старым или жажда нового?

Недовольство старым или жажда нового?

Бога ищешь или сильнейшего?

Для Души приют,

Или кары для обижающих тебя?

Для Души приют,

Или кары для обижающих тебя?

Не разделены Дороги для святых и грешников

Говорят вам — слепцы.

Ищите себе подобных,

Иное не замечаемо вами

Ищите себе подобных,

Иное не замечаемо вами

Говорят вам — глухи.

Ибо слышите немногое

Ибо слышите немногое

Говорят вам — вы центр Вселенной

Уверуете — другой не увидите.

Человек! Несущий крест свой,

Всмотрись, ищущий:

Не те ли дрова, что сожгут тебя

Не те ли узы, что распяли Христа

Не тот ли яд, что закрыл глаза Буды

Не те ли слова, что мешали слушать суры

Может ноша твоя — таран,

Чтобы разбить колесницу Кришны.

Уверуете — другой не увидите.

Человек! Несущий крест свой,

Всмотрись, ищущий:

Не те ли дрова, что сожгут тебя

Не те ли узы, что распяли Христа

Не тот ли яд, что закрыл глаза Буды

Не те ли слова, что мешали слушать суры

Может ноша твоя — таран,

Чтобы разбить колесницу Кришны.

–––

Человек — ищущий Бога,

Человек — потерявший себя

— Кто ты?

Чьей рати ты воин — Рая, Ада?

Человек — ищущий Бога,

Человек — потерявший себя

— Кто ты?

Чьей рати ты воин — Рая, Ада?

Велик человек, ибо одарён выбором

Слаб человек, ибо одарён выбором

Слаб человек, ибо одарён выбором

Любовь, обросшая плотью,

Страдание под маской сладострастия

Страдание под маской сладострастия

Ищущий что меч

Но кем заточен он?

Чьи руки овладеют им?

Что принесёшь ты?

Горе? Счастье?

Но кем заточен он?

Чьи руки овладеют им?

Что принесёшь ты?

Горе? Счастье?

Нет!

Во множестве дорог

Ты не первый, не последний.

Опора, надежда для многих.

Ищущий, тебе решать:

Стать дорогой или верстовым столбом.

Во множестве дорог

Ты не первый, не последний.

Опора, надежда для многих.

Ищущий, тебе решать:

Стать дорогой или верстовым столбом.

Человек, одарённый выбором,

В твоей власти убиться, родиться

Тебе выбирать ворота в Ад и Рай.

Богом дана тебе Воля,

Богом, — может в том Беда Его.

Или Счастье?

В твоей власти убиться, родиться

Тебе выбирать ворота в Ад и Рай.

Богом дана тебе Воля,

Богом, — может в том Беда Его.

Или Счастье?

Человек — кровь Земли,

Но и червь, пожирающий.

Холодный огонь жарких Вселенных

Познавший смерть, чтобы жить.

Но и червь, пожирающий.

Холодный огонь жарких Вселенных

Познавший смерть, чтобы жить.

Цветок жизни:

Кто рассадой,

Кто в домашнем горшке,

Кто в вольном поле.

Но есть и цветы срезанные,

Связанные в букеты красивые.

Кто рассадой,

Кто в домашнем горшке,

Кто в вольном поле.

Но есть и цветы срезанные,

Связанные в букеты красивые.

Человек Ищущий

Ты ось людских вселенных.

Ты крест с распятою надеждой.

Для многих крест, что клином,

Но и Воскрешенье есть.

Ты ось людских вселенных.

Ты крест с распятою надеждой.

Для многих крест, что клином,

Но и Воскрешенье есть.

Ты царь над шутом,

Но то лишь правды отраженье

В разбитом зеркале непознанных истин

Но то лишь правды отраженье

В разбитом зеркале непознанных истин

Во множестве бед нет еретиков,

И мало веры в счастливом неведении.

И сражаешься, человек,

Во имя Веры — Неверия.

И мало веры в счастливом неведении.

И сражаешься, человек,

Во имя Веры — Неверия.

Есть Миры, где нет еретиков,

ибо не созданы меры.

Трудно, но стоит жить, не попирая другого храма

И тогда в каждом поселится Бог.

ибо не созданы меры.

Трудно, но стоит жить, не попирая другого храма

И тогда в каждом поселится Бог.

Не бывает миров мрачных

Не бывают миры мёртвые

В каждом живёт надежда

И смерть её рождает пустоту

Не бывают миры мёртвые

В каждом живёт надежда

И смерть её рождает пустоту

Вы не слышите нас,

не верите в нас.

Но будем раздором Вам,

Ибо разбуженный зверь разумней

не верите в нас.

Но будем раздором Вам,

Ибо разбуженный зверь разумней

Вы скажите — спокойней со спящим.

Но придёт пробуждение.

Но придёт пробуждение.

Для многих любимы вы

Для многих — звери

Для многих — звери

И радуются вам — ищущим

И завидуют вам — забывшим

И ненавидят вас — звериному

И завидуют вам — забывшим

И ненавидят вас — звериному

И нет жалости к вам

Ибо для вас унижение

Ибо для вас унижение

Нет равнодушных к вам

Ищущий! Ты неодинок

И мы, и многие, шагают с тобой в неизвестность

И мы, и многие, если не уберегут от падения,

— помогут подняться

И мы, и многие, шагают с тобой в неизвестность

И мы, и многие, если не уберегут от падения,

— помогут подняться

Вы скажите — гневны.

Разве мать гневается сыном?

И строгость наша — отцовская

Разве мать гневается сыном?

И строгость наша — отцовская

Мы приходим снами, озарением,

Любовью, талантом и гневом.

И каждому мгновению пробуждения

Радуемся вам

Любовью, талантом и гневом.

И каждому мгновению пробуждения

Радуемся вам

Спросите: Доброе? Злое?

Если царствует зло над Вами — злом ответим.

Если добром носимы — добром.

Мы сила, но слабы разумом в руках Ваших.

Ибо приходим не хозяевами,

Но и не гости Ваши.

Если царствует зло над Вами — злом ответим.

Если добром носимы — добром.

Мы сила, но слабы разумом в руках Ваших.

Ибо приходим не хозяевами,

Но и не гости Ваши.

Да, Вы ничтожны, ибо познали Величие.

Да, Вы глупы, ибо познали гениев.

Да, Вы слепы, ибо видели.

Да, Вы глухи, ибо слышали только уста свои.

Да, Вы ищите, ибо теряете по лени Вашей.

Да, Вы глупы, ибо познали гениев.

Да, Вы слепы, ибо видели.

Да, Вы глухи, ибо слышали только уста свои.

Да, Вы ищите, ибо теряете по лени Вашей.

Вы соль Земли.

Но не будьте ею на ранах наших,

Ибо устали от Вас, но любимы.

Но не будьте ею на ранах наших,

Ибо устали от Вас, но любимы.

Скоро, скоро придёт — Иное время, Иная жизнь.

Не будьте слепцом:

Увидьте.

Найдите.

Войдите!

Не будьте слепцом:

Увидьте.

Найдите.

Войдите!

Мы не прощаемся с Вами, ибо не покидали Вас.

И будем волнением вашим.

И в совести, и в радости, и в печали.

И разделим груз прошлого

Ранее сказанного и прожитого.

СкрытьИ будем волнением вашим.

И в совести, и в радости, и в печали.

И разделим груз прошлого

Ранее сказанного и прожитого.

Совесть - миниатюра, 03.07.2012 05:25

Не получается у меня жить с совестью мирно. То ли я упорный негодяйкин, то ли она зануда. Что тебе надо, совесть? Почему ты всегда не со мной?

Придёт нежданно ностальгия, вспоминается жизнь: на сердце тепло, уютно. Её величество Печаль нашёптывает душе странички прошедших дней — Грусть и Тоска нежатся воспоминаниями.

Совести у тебя нет — Совесть. Вломилась, незваная, со своими нотациями. Какая ностальгия, — суд. И забывчивость вместо адвоката.

Сидим кружком, все хвастаются друг пред другом. А у меня ни баб, ни пьянок. Даже стыдно, совестно как-то.

Странная ты, Совесть.

СкрытьИдол - рассказ, 25.07.2019 07:01

Привезли на рассвете к церкви идола. Из земли крестьянина вырос он после дождя, боком каменным. Весь заплесневелый, мхом обросший. Быстро слух собрал всю деревню, столпился народ. Никола, хозяин двора, вроде бы и рад, да дюже много потоптали вокруг. Ждали священника, да не в мочь: обуяло любопытство. Оно страшно конечно, всё-таки бесовская сила, язычников поганец. Сперва киркой, да лопатой понемножку. Стервец лежит, боками сверкает на солнце… тихой, серый, зелёный. Черкнёт по нему кто, — след белый, да капля грязи с него, что кровь спёкшая. Жуть просто, а всё ж интересно — каков он, чёрт то.

— Окаянный, велик однако.

— Может зря всё, водой бы окропить надобно.

— Дурак ты, и баба твоя дура.

Вот так, за разговорами и до половины добрались. Здоровый чёрт, массивный, рожу каменную строит — насмехается будто.

— Рогов не видно…

— На себя-то глянь…

Страшно как-то; нечисть из земли выходит, точно в знамении: выйдут из могил

лживые боги.

Кто крестится, а кто и бочком, бочком, да и вон со двора — от греха подальше.

Руками не трогают, «зараза его возьми», а кто и зацепит ненароком — отойдёт в сторонку,

землёй обтирает,— да брезгливо, богобоязненно.

Обкопали два валуна; голова, точно дьявол, да пузо поганое: груди, что у бабы, отвисшие, сосками и грязью обгаженные.

— Господи, помилуй. У моей хрячки меньше будет…

— Никола! Тоже баба — бесиха значит.

— Противная, она ж тьму бесов зараз накормит.

— Венера блудница. — объявился священник со своим голосищем.— Из земли вышла, войско поганое отращивать.

— А что отец, может в землю её?

— Спаси, святой человече, убери нечисть. — заверещала Николы баба.

— И то верно. Сжечь её.— ворчит толпа испугано.

— Так каменная же…

«Сжечь» — ворочается толпа, ещё более землю Николы топчет; отошла к дому; ждёт священника.

Растерялся батюшка: что с дурой делать? Земле предать? Так вылезет же тварь обратно.

Да ещё и жива останется.

— В повозку её, да к церкви поганую.

Подогнали телегу, возничий боится, гонит лошадь не глядя, та возьми и наступи на острое. Взбеленилась кобыла, кинулась прочь, сметая любопытных. За ней кинулись остальные. Один священник, да дьяк старый остались.

По утру происходило, пока народ собрали, вина церковного на подкуп, уговоры, молитвы, анафемы: к вечерней зорьке только и сладили.

Венера каменная тяжёлая, голова рожею вверх, в одной телеге; брюхо в другой. Всю ночь маялись — дорога дрянная, возничие от «дара божьего» на ногах не держатся. Пока дворы проезжали, священник читал молитвы, а далее устал, умаялся,— склонил голову, да уснул.

Рожа смотрит вверх, покачивает головой — будто прощается с небом. Звёзды поют сверчками, паче разговор ведут. Подъезжают телеги, сверчки умолкают, молчат — что панихиду служат. Страшно мужикам, людно было — песни со страху орали; теперь затихли, благо кони умные, без окриков движут.

Церковь новая, ладно строена. Подход к ней камнем вымощен. На рассвете застучали колёса, трясёт поклажу да людей в повозках.

Снится святому баба деревенская, губы полные, алые: так и манят. Говорит она чтиво, имя господне в её речи. Светится вся любовью, покорностью и ласкою. Не выдержал святой отец, понял, что не грешна, и он греха не свершит. С благословением божьим прильнул к губам алым, глаза прикрыл от неги небесной… Чур — губы каменные, холодные, комьями грязи мазаные. Раскрыл глаза: «О, Господи» — идола целует, бабу каменную. В испуге отпрянул, да и стукнулся об жердину.

— Что вы, батюшка?— возничий рядом хлопочет, тряпку слюною мочит, к затылку ему

прикладывает.— Не гоже так… убиться можно.

Святой отец сидит у «головы» испугано и не может понять, где правда, где сон.

— Дура ты подколодная. Блудница Великая, богопротивная… Время растления, время

потопа нового…

Испугался мужичок, бросил тряпку, спрятался за лошадь с молитвой и крестным знамением: таращит глаза на святого отца. Тот же кинулся вон с телеги, да бегом к реке.

Так и простояли повозки до обедни во дворе церкви. Без отца боятся подойти. А он, бедненький, в реке обмывается, точно обгаженный. Трёт глиной, смывает водой. Кожа цветом, что губы блудницы: ан нет, чувствует отец — остался грех — и никак не сходит.

СкрытьСлова - миниатюра, 25.07.2019 06:59

Мне пять лет и я вижу цветные сны. Они хотят мне что-то рассказать, чему-то научить. Но я ещё маленький и не понимаю их. Я разглядываю сны как картинки, стараюсь запомнить, расспрашиваю взрослых. Папа, мама, вежливо выслушают, пожмут плечами: « Ты же растёшь». Посторонним всё не расскажешь. А если кто и послушает, скажет: фантазёр.

Я боюсь бабаек со снов, бабушка разделяет мой страх. Она не пытается объяснить всё моим ростом или фантазиями. У нас разные сны. У меня множество героев: сильных, смелых, они борются, кого-то побеждают. Бабушкин сон как обыкновенная жизнь. Нет приключений, нет полётов: обыкновенные чёрно-белые сны. Её сны я тоже не понимаю, но если она увидит чистую реку с чистой водой, то радуюсь вместе с ней. Тучи в её снах, потоки грязи, злые люди пугают и бабушку и меня.

Бабушкин сонник весь истрёпан, вырванные странички выпадают. Считать числа я научился по нему, складывая листки по порядку. Бабушка любит разгадывать сны, и её разгадки не совпадают с книгой никогда. Порой противоречие настолько сильное, что злое знамение из сонника превращается в доброе и наоборот.

— Зачем тебе, бабушка, эта книга? Если ничего в ней тебе не подходит.

— Она мне подсказывает, внучек.

— Но, ведь все подсказки неверные…

— Любое слово учит, а верное оно или нет, всё относительно.

Вот, снова слово «относительно». Слово отговорка, перевёртыш. Можно соврать с три короба, скажешь «относительно» и ты не лгун, а философ.

Есть слова «умные», «детские» и «взрослые».

Умных слов я боюсь, например, слово «телекоммуникация» мне не о чём не говорит, оно «взрослое» и мне не нужное.

Слово «хочу» детское. Хочу игрушку, в ответ: какой ты маленький. Даже, когда папа или мама говорят «хочу», ответ тот же: ну что ты как дитё малое.

Слово «надо» взрослое, и я его не люблю. Почему-то «надо» всегда не вовремя, всегда мешающее. Придёт папа с работы поздно: мама ругается, папа оправдывается - «надо было доделать…». Только разыграешься — надо спать, помыть руки…

Бабушка любит слова «святые»: бог, ангел, любовь. Она произносит их всегда тихо и с придыханием. Папа: «Бог с ним, тоже мне ангел нашёлся» — произносит чаще громко и зло.

Странно, одни и те же слова могут превращаться из добрых в злые и даже в никакие.

— Бабушка, почему так? Почему говорят неправильно?

— Нет неправильных слов, внучок. Человек говорит чувствами, если человек злой, то и доброе слово злое.

— Папа, мама злые?

— Нет. Папа и мама у тебя добрые. Они просто уставшие, отдохнут и всё будет хорошо.

У нас во дворе живёт дядька. Он постоянно улыбается, со всеми здоровается. Местные голуби не боятся его, вьются вокруг. Он вывернет карманы: рассыплются семечки, голуби клюют. Один раз он подозвал меня:

— Хочешь покормить?

— Да.

Тогда он взял мою ладошку, насыпал семечек:

— Наклонись, покажи птичкам…

Я присел на корточки, стараюсь не шевелиться, ладошка на земле. Голуби заметили, но вдруг мама позвала меня. Позвала требовательно, испугано.

— Он же дурачок. Кто знает, что ему взбредёт в голову. Никогда, слышишь? никогда не подходи к нему.

Папа и мама иногда называют меня дурачком. Ласково, с любовью. Значит «дурачок» слово доброе? Тогда почему мама эти же слова про дядьку говорит со страхом?

Во снах я часто слышу незнакомые слова, нет не так: во сне я знаю о чём они. Но просыпаясь, я не могу даже произнести их: только вспомню начало, забываю середину. Остаются только краски. Все слова имеют цвета, даже буковки.

Буква «А» мне кажется большой и главной. Я даже пробовал её рисовать. В букваре есть картинка «арбуз». Её нарисовал взрослый и мне кажется, совсем неправильно.

Бабушка плохо слышит и потому часто переспрашивает: «А?» Если мне никто не верит, то в ответ отмахнутся рукой с протяжной: «А…» Поверят? Опять «А», здесь буква важная и кончается на «о».

С буквой «Б» я познакомился от:

— Если бы да кабы, то во рту росли грибы, — любимая папина поговорка.

Мне не нравится эта буква: было, болван, быль-небылица… Было, быль — уже всё прошло, забылось — грустная буква.

Ещё я не люблю букву «Р». Она даётся мне с трудом, и я меняю её на букву «Л». Я люблю маму, а мою маму зовут Лида — я люблю маму Лиду. Очень красивая буква.

Я беру краски и рисую слова: по цветам-буквам. Мне нравится смешивать краски, тогда получаются новые слова. Бегу к маме, папе, но им некогда и только бабушка радуется со мной. Она не говорит, что таких слов не бывает, не говорит, что я расту.

Рисую слова известные. Слова папа, отец, папаня и папочка цветами разные, непохожие. Когда папа злой, первой буквой рисую «Б».

В детском садике мною не нарадуются:

— Какой молодец, в пять лет уже читает, да не по слогам.

И никто не верит, что я не умею читать, просто я помню краски — картинки слов.

— Папа, сколько слов на свете?

— Миллион, — папа отвечает быстро, не задумываясь.

Миллион число большое, мне незнакомое.

— Мама, сколько я буду жить?

— Много.

— А много, это больше мильона?

— Конечно, сынок.

Я взрослею, краски тускнеют — меняются «слова». Когда я научусь читать как взрослые, научусь и говорить «добрые» слова со злом.

Придёт время, любимая скажет мне — ненавижу. Я услышу звуки без цветных красок, потому и не увижу в этом слове признание любви.

СкрытьСолнышко - миниатюра, 06.03.2019 19:46

Я иду по улице. Солнышко (совсем не Солнце — солнышко) осветило лица прохожих — людей. Даже вечно грустные лица, ожидающие очередную беду, сегодня нарядились пусть еле заметной, но улыбкой. Робкой улыбкой надежды — может не так всё плохо…

Сейчас, в момент мимолётного счастья, даже не счастья, а веры в счастье, совсем не хочется замечать что-то плохое.

На лавке пристроился бомж. Он оголил грудь, лучики солнышка отогревают его давно замёрзшее сердце. Хорошо ему.

Я присел напротив. Спасибо моему сердцу, что не прошёл мимо, — заметил.

Я не знаю сколько ему лет, даже примерно. Судьба насчитала ему годков, отметилась щедро морщинами и грязью, добавила запах, одела в рваные одежды. Но сейчас отошла в сторонку, чтобы не вспугнуть его грёзы, его воспоминания.